Trailer del film “APRITI PIAZZA!”

di Alberto Tempi e Elena Barthel

(2020)

‘Apriti Piazza’ è un progetto per il quartiere delle Piagge a Firenze,

uno dei più problematici della città, con 15.000 abitanti, per il 70% famiglie immigrate o con esperienze di sfratto alle spalle.

Alto il tasso di disoccupazione, bassissimo il livello di alfabetizzazione

.

Le Piagge nate, cresciute e in continua trasformazione su gravi errori urbanistici, sono spesso trascurate dalle amministrazioni locali e oggetto di costanti pregiudizi da parte del resto della città.

Dal 1994 la Comunità di base delle Piagge, attraverso le mille attività educative e culturali del Centro Sociale il Pozzo, tra cui l’inserimento socio lavorativo, il consumo critico e il riciclaggio, ricostruisce legami tra gli abitanti del quartiere di ogni età, classe sociale, etnia e religione.

Nel 2016, su richiesta della Comunità di base, l’area in cui insiste il Centro sociale il Pozzo, insieme ad una ampia area verde adiacente, viene identificata dal Comune di Firenze come Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Nel 2018, la Comunità di base conduce, col supporto dell’Autorità regionale della Partecipazione, il processo partecipativo “Apriti piazza” per la progettazione condivisa di Piazza Alpi/Hrovatin.

Nel marzo 2019 il Comune di Firenze rende pubblico il progetto della linea 4 della tramvia e la realizzazione di un deposito carrozze su buona parte di Piazza Ilaria Alpi/Hrovatin.

E’ l’avvio di una lunga trattativa con l’amministrazione locale per trovare soluzioni alternative.

A luglio 2019 l’associazione il Muretto vince il bando Creative Living Lab, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il progetto ‘Tazebao’: una nuova facciata parlante del Centro Sociale il Pozzo che comunica alla città le storie della piazza e degli abitanti del quartiere.

Ad oggi Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è ancora lontana dall’essere una realtà, minacciata dalla mancanza di una visione e una pianificazione d’insieme e di qualità, dello spazio pubblico del quartiere.

indice:

EVENTO 01

EVENTO 01

ROBERTO PRIOD

personale

RITORNO

Le Indefinite Infiorescenze sono studi, come dice Roberto Priod, realizzati fra il 1998 ed il 2000. Si tratta di tavole lavorate con gessi colorati che riportano, a grandezza innaturale, immagini di fiori del tutto inesistenti o quantomeno inattendibili (alcuni dei quali dai nomi improbabili quali Cardo lunare, Glicine vincente, Fragole polari, Rovo marino), come se l'autore li avesse dipinti secondo una memoria fallace o confusa, ma capace di ibridazioni impensate.

O come se l'allusione inventiva fosse più importante, o forse solo più urgente, del dato naturale. Il che ci fa pensare a come in Priod si riproponga, non solo in questa serie, ma in tutto il suo recente lavoro sculturale, la questione del nesso arte-natura, che è centrale in tutta l'estetica classica[1], ma che ritorna in un pensatore non certo sospetto di simpatie classicistiche come Mikel Dufrenne[2].

Il punto centrale di questo nesso è sempre, anche in Priod, il fare, il produrre, il creare, ma che nel suo caso ciò non rinvia ad un rapporto fra modello e copia (mediato appunto dall'imitazione), bensì al contrario significa un processo di rispecchiamento della realtà nel quale questa emerge o appare nella sua essenza, a prescindere dal - o nonostante il - suo darsi effettivo. E' insomma invenzione che illumina il vero, fantasma che discopre il reale, memoria che riconduce l'inespresso. E', potremmo aggiungere, un evento di senso in cui il creare poietico diventa uno svelare. Che cosa ? Oso dire il paradosso, o forse lo scandalo o la meravigliadel ritorno della realtà alla sua essenza immateriale.

Dunque memoria, invenzione, fantasma. Sulle tavole di Priod è insomma in opera il "venire alla luce" dell'arte, la sua primale essenza di "produzione" (poiesis), il suo operare come la natura. Ma è proprio in questo come, in questa somiglianza che giace o latita la differenza tra ciò che è proprio dell'arte e ciò che invece è proprio della natura. Diversamente da quest'ultima, infatti, l'arte richiede l'azione umana, vale a dire qualcosa che ha in sé il proprio principio. L'arte porta ad essere non ciò che deve essere, ma solo ciò che può essere. L'arte insomma esprime quel regno della possibilità che sfugge alla temporalità e che chiamiamo - perché dovremmo vergognarci a dirlo ? -verità.

Alessandro Tempi

[1] Penso a Platone, ad esempio, che nel Sofista (235d-236c, 265a e ss.), introduce il concetto di mimesi fantastica (o arte del simulacro) per indicare quella parte dell'opera di imitazione umana che, come la pittura,produce copie illusorie del modello. O che per spiegare il rapporto fra cose e idee - e quindi fra mondo sensibile e mondo dell'intelletto - designa tre modalità: imitazione (come produzione di immagini), partecipazione (come appartenenza all'uno che soverchia la molteplicità), presenza (come legame ontologico fra copia sensibile e specie ideale).

Ma anche ad Aristotele per il quale esiste una regione dell'essere fra quella sottoposta alla filosofia (che ha per fondamento la verità) e quella dominata dalla storia (che ha per fondamento la fattualità) che egli definisce dei "possibili secondo verosimiglianza e necessità"; non del mero possibile, insomma (di quello che solamente può accadere), ma del possibile cheè "simile al vero" perché possiede un valore universale. E' questo lo spazio dell'arte (Poetica,9).

O perfino a Plotino (cui guarderanno con rispetto i romantici e perfino Schelling), che attribuisce all'opera d'arte il valore di traccia dell'intelligibile (così come la realtà non ne è altro che l'apparenza), capace di far risalire l'uomo alla realtà originaria che risiede nella natura stessa. In questo modo l'artista ripercorre la "sapienza della natura" che altro non è che una via verso il divino (Enneadi, V).

[2] E' noto che nel quadro di un'impostazione fenomenologica che risale fino a Hegel, Dufrenne ripropone un'estetica fondata sul rapporto fra arte e natura in cui la secondaviene vista come "potenza del possibile", come una sorta di inesauribile risorsa che tuttavia trova il suo compimento nell'opera d'arte intesa ad un tempo come apparenza e come verità ultima del reale.

EVENTO 02

DI BLENKISOP

PERSONALE

1.Susan Ascot: Come è nato il tuo interesse per la pittura?

Di Blenkinsop: All'età di 12 anni, passò molto tempo insieme ad un'artista, una signora soprannominata "Whale" (balena). Fu la donna più piccola e piegata che io abbia mai conosciuta. Mi ha aiutato molto a capire l'importanza di una motivazione dietro ogni disegno. Le sue opere furono piene di energia. Mi ricordo di essere accattivata in modo particolare dai suoi disegni di levrieri, eseguiti su comune carta di Stampa (giornali).

2.S.A.: Pensi che la distinzione fra pittura figurativa e pittura astratta abbia ancora senso oggi?

D.B.: Io trovo il termine "astratto" assai indistinto; per me, quindi, definire la distinzione oggettiva fra le due termini mi risulta problematica, nel senso che io credo che ogni persona abbia la sua capienza personale ed i suoi punti di riferimento strettamente soggettivi.

Nei miei disegni, infatti, faccio uso di forme astratte per rappresentare la figura umana e , nello stesso disegno, uso la forma umana per promuovere un'emozione "astratta".

3.S.A.: Pensi che la pittura sia ancora attuale oggi nell'epoca dellamultimedialità e della virtualità?

D.B.: La pittura fa parte dell'esperienza moderna multimediale; la multimedialità,o la virtualità, è uno dei mezzi per esprimere l'esperienza artistica di oggi. La pittura tocca la gente oggi come ha sempre fatto.

4.S.A.: Cosa senti di voler esprimere con la tua pittura?

D.B.: Le mie opere sono essenzialmente ritratti di emozioni, che credo siano comuni. Voglio che i disegni siano, in questo senso, caricati, senza essere però, melodrammatici. L'assenza di un senso di movimento, dando il carattere "statuesco" alle figure, innalza il senso di un particolare spicco di emozione, pura e vera, che non ha inizio ne seguito.

5.S.A.: Quale reazione vorresti che il pubblico avesse davanti ai tuoi quadri?

D.B.: Mi piacerebbe pensare che il pubblico, davanti ai miei quadri, ritrovi una sensazione di familiarità con il soggetto, sul livello delle emozioni. Ovviamente, spero, inoltre, che la stessa persona trovi le forme e le figure piacevoli per sè.

6.S.A.: Qual'è, secondo te, il rapporto fra la pittura e la realtà oggi?

D.B.: L'artista è, sopratutto, una persona egoista. Propone la sua versione della realtà e desidera diffondere questa sua visione nel mondo. Purché ci siano cose o eventi su cui possa aggiungere il suo commento o il suo giudizio, l'artista e la pittura saranno sempre compagni della realtà.

7. S.A.: Nei tuoi disegni si osserva spesso una certa ossessione per il corpo. C’è la vuoi spiegare?

D.B.: Trovo la parola "ossessione" inappropriata. Ho scelto la figura umana, nella forma sia "figurativa" sia "astratta", come comune veicolo dell'espressione delle emozioni che costituiscono la tema delle opere in mostra.

7.S.A.: Un altro elemento che si nota è la ricorrenza di alcune forme o figure. A cosa alludono o cosa significano per te?

D.B.: Alludono a cose, persone, stati d'animo e luoghi che mi circondano.

8.S.A.: Nella tua opera in video, ti mostri come in una sorta di "tableau vivant". L’opera è molto forte, molto politico e molto provocatorio. Vuoi spiegare qual'è il rapporto fra questa e le altre?

D.B.: L'opera in video è da interpretare come un'estensione, anche provocatoria, delle opere su carta. Qui la conversazione fra opera ed osservatore viaggia in un senso inverso; mentre, su carta, la figura femmina tira l'osservatore dentro il disegno passivamente, suggerendo un'emozione da condividere, la figura su video si getta nella direzione dell'osservatore, forzandolo di trovare da solo la sua risposta. Il tema stesso dell'opera è duplice: la donna come vorrebbe essere vista e la donna come viene spesso vista, ma la reazione finale dovrebbe unificare le due visioni.

9.S.A.: Per quale motivo hai scelto la Toscana, ed il Valdarno in particolare, per vivere con la tua famiglia?

D.B.: Vedi, ritengo di aver fatto la scelta giusta: quando avevo sedici anni, venni per la prima volta in Italia ed in Toscana con un mio caro amico. Ne rimasi estasiata ed innamorata immediatamente, per la poesia che il suo territorio esprime quasi dovunque ed in particolare la Toscana, così unica al mondo per l’equilibrio e l’armonia che trovi dovunque fermi lo sguardo .

Così in quella occasione mi ripromisi che un giorno avrei vissuto la mia vita qui, e qui avrei costruito la mia famiglia. Così infatti è stato ed è felicemente tuttora.

La scelta del Valdarno è stata quasi casuale, in quanto dopo un primo periodo di permanenza a Firenze, io e Joe – mio compagno di allora ed attuale marito – scegliemmo di vivere qui e siamo tutt’ora molto contenti di questa scelta: è diventata la nostra terra e quella dei nostri figli, Frankie ed Adam.

Non credo, mia cara Susan, di aver un motivo molto diverso dal tuo, o no?

Susan Ascot

FIRENZE,

30 Gennaio 2002

Di Blenkinsop è nata nell'anno 1963, a Warwick nel cuore di Inghilterra. Viene da una famiglia di cui le componenti femmine sono state sempre coinvolte nel mondo artistico. Dopo una laurea in arte a Winchester College of Art, ottiene un posto a Glasgow School of Art nel 1986 e ottiene il "Master of Art". Durante l'anno a Glasgow, presenta una mostra personal nella Biblioteca Comunale.Trasferendosi in Italia nel 1987, insegna per un anno in uno studio d'arte a Firenze. In Italia divide il suo tempo fra le esigenze familiari - ha due figli da 10 e 5 anni - e le sue ricerche artistiche.

_____________________________________________________________________

EVENTO 03

DAVIDE DI TARANTO

Palle ed ovali

natale 2002

OFFICINA SRL

Corso Italia San Giovanni Valdarno (Ar)

DAVIDE DI TARANTO

personale

biografia:

nasce a il 30 Marzo 1966, studia presso l’Istituto d’Arte di Grottaglie (TN) e all’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Dal 1984 lavora come artista e ha realizzato varie mostre d’arte in Italia e negli Stati Uniti.

Nella sua prima personale a San Giovanni Valdarno, l’artista Davide Di Taranto presentò i suoi ultimi cicli pittorici, che si inquadravano nell'ondata di pittura neofigurativa. Di Taranto lavora principalmente sul ritratto e la figura;.

La parodia, la provocazione e l’eccesso sono le chiavi interpretative per capire la pittura di questo pittore che sa cogliere con occhio ironico i rituali ed i modelli collettivi dominanti della società di massa, in cui l’immagine di se stessi sembra avere un’importanza superiore alla sua reale consistenza.

Ad accrescere l’ironia, Di Taranto dipinge spesso su superfici del tutto incongrue e questo suo gesto rivela un’attitudine critica non soltanto verso l’oggetto del suo lavoro pittorico, vale a dire l’immagine, ma anche verso i meccanismi di circolazione e consumo delle opere d’arte.

– Socrate:“Per Era, che posto di riposo incantevole! Com’è ricco di foglie e alto questo platano! E quell’agnocasto, che coi lunghi rami gitta una così bell’ombra, ha tanto rigoglio di fioritura da riempire del suo profumo tutto qui intorno. E come è graziosa questa fonte, che scorre sotto il platano, d’un’acqua così fresa , come attestano i nostri piedi! Il luogo è forse consacrato alle Ninfe e ad acheloo, almeno a giudicarne dagl’idoletti e dalle statue votive. Senti, ti prego, com’è soave e dolce l’aria che ci si respira! C’è qualcosa di estivo e di arguto che echeggia nel canto delle cicale. Ma più di tutto è piacevole quest’erba, che in dolce declivio par fatta apposta per sorreggere amabilmente il capo di chi vi si adagia. Tu sei stato, mio caro Fedro, una guida eccellente.”

- Fedro:”Oh, meraviglioso amico! Tu mi riesci il più strano uomo del mondo. A giudicarti dalle parole, ti si direbbe addirittura un forestiero, non uno del luogo. Tu così non esci di città nemmeno per andare ai confini dell’Attica, e forse, mi pare, non vai neanche fuori delle mura.

- Socrate: “Perdonami, ottimo amico; io non desidero che di istruirmi. I campi e gli alberi non vogliono insegnarmi nulla, e non posso imparare che dagli uomini in città. Ma tu hai trovato, mi pare, l’esca per farmi uscire. Giacché, come quelli che, agitando un ramoscello o qualche frutto davanti agli animali affamati, se li tirano dietro, così tu, mettendo davanti agli occhi un libro di discorsi, mi condurrai, credo, in giro per tutta l’Attica e dovunque altro ti piaccia. Per ora intanto, giunto qui, io penso di sdraiarmi per terra; quanto a te, prendi pure la posizione che ti parrà più comoda per leggere, e leggi.

- Fedro: ”Dunque ascolta.

EVENTO 05

DI BLENKINSOP

“body relationships”

aprile 2003

"In questa sua personale l’artista inglese Di Blenkinsop presentò tre opere fotografiche in bianco e nero e di grande formato, tutte incentrate sul tema del corpo femminile. Per questa artista, che nasce nella pittura, l’opzione per la fotografia costituisce una sorta di sconfinamento che non risponde tanto ad una sfida tecnica offerta dal mezzo – del quale tuttavia la Blenkinsop rifiuta ogni tecnicismo, ma alle esigenze risolutamente espressive del suo discorso artistico, che ormaida anni si snoda intorno ad una riflessione attenta, problematica e per certi versi radicale sulla figura femminile duplicemente intesa come corpo, vale a dire come sostanza, sangue e carne, ma anche come “luogo comune” (nel senso di immagine ridondante) tipico di una cultura, come quella occidentale, che proprio dell’immagine – e di questa immagine - tende alla mercificazione ed alla reificazione.

__________________________________________________________________________________________________________________________

CONFINI

"Prendiamola alla larga. Verso la fine del XX secolo, il termine confine ha avuto una sorte veramente singolare: mentre sotto il profilo estetico e culturale se ne predicava l’annullamento, sotto quello politico se ne assisteva invece al proliferare. Da un lato il blurring of genres inizialmente rilevato da Clifford Geertz[1] nel campo delle scienze sociali tracimava nelle discipline espressive dando vita alla maniera postmoderna[2], che, come si sa, comunica l’annullamento o l’attraversamento degli stili e la contaminazione dei generi; dall’altro una serie di fenomeni di natura diversa – politica, come la fine dell’impero sovietico o socio-economica come la globalizzazione (ma potremmo aggiungervi anche il processo di unificazione europea, gli sviluppi del melting pot statunitense o, su altri campi, il consolidarsi della società dell’informazione) – determinavano il risorgere delle identità particolari, delle appartenenze locali e più in generale di ideologie della differenza, col risultato di condurre all’erezione di nuove barriere laddove non ve n’erano o sembravano non dovervi essere più[3].

I confini, si sa, lasciano il segno. Il segno del confine è la differenza. Esso esprime la differenza speciata - ovvero la differenza che si fa specie -, la ricerca dell’omogeneo, l’identificazione attraverso l’assimilazione, l’appartenenza che diventa regola. In questo modo l’ideologia della differenza assicura la compartimentazione dei gruppi, delle etnie, dei sessi secondo schemi la cui ostinata rigidità è, come ad esempio negli Stati Uniti, pari solo alla chiusura intellettuale con cui vengono promossi e argomentati[4].

La sorte di questo termine ci mette dunque sotto gli occhi la frattura che pare esservi fra universo culturale e universo politico-sociale ed insinua seri dubbi sulle possibilità che tutti quei raggiungimenti della civiltà che chiamiamo arte, pensiero, letteratura siano realmente in grado di incidere sulla società guidando gli individui attraverso il suo caos. Abbiamo sempre pensato, del resto, che arte e cultura riscattassero in qualche modo la storia e che le parole che Orson Welles mette in bocca al suo cinico personaggio ne “Il terzo uomo” fossero in qualche modo vere[5]. E questo può dirsi anche l’esito dell’idea formulata da Hegel nelle sue “Lezioni sull’estetica” circa la funzione moderna assegnata all’arte del proprio tempo,con le quali si sanciva appunto l’ascesa estetica dell’arte, vale a dire il suo dissolvimento o autosuperamento nell’estetica. Da lì in poi, l’arte si sarebbe progressivamente lasciata assorbire da tutti i discorsi possibili su di essa, sarebbe insomma esplosa fuori dai propri confini, rinunciando a regole, statuti e certezze. E fra queste ultime vi è senz’alcun dubbio la convinzione di poter incidere sulla società.

Il lavoro di Di Blenkinsop che qui si presenta parte anch’esso, mi sembra, da questo stesso punto di origine, con in più la consapevolezza che la nuova dimensione metamorfica dell’arte – il suo esplodere fuori da tutti i confini – sia coestensiva proprio della difficoltà, percepita ed accettata, di agire nel profondo della società.

A chi lo osservi da una prospettiva propriamente visiva, infatti, “Body Relationships” colpisce innanzitutto per lo stato di contiguità fra figure o forme riconoscibili dell’esistente – in questo caso:un corpo di donna in un contesto chiaramente depaysent -, un microuniverso nel quale, si potrebbe dire, le forme riempiono fittamente lo spazio scambiandosi continuamente qualità e dimensione e dove il loro apparire cede continuamente il passo a nuove apparenze, in un richiamarsi continuo al travalicamento dei propri confini e, di conseguenza, della rappresentazione oggettiva.

E proprio la questione della rappresentazione è uno degli aspetti più pregnanti, direi, di questa trilogia. Innanzitutto perché, per un’artista come lei che nasce nella pittura, l’opzione per la fotografia costituisce una sorta di sconfinamento che non risponde tanto ad una sfida tecnica offerta dal mezzo – del quale tuttavia la Blenkinsop rifiuta ogni tecnicismo[6], ma alle esigenze risolutamente espressive del suo discorso artistico, che ormaida anni si snoda intorno ad una riflessione attenta, problematica e per certi versi radicale sulla figura femminile duplicemente intesa come corpo,come sostanza, sangue e carne, ma anche come “luogo comune”, nel senso di immagine ridondante tipica di una cultura che proprio dell’immagine – e di questa immagine - tende alla mercificazione ed alla reificazione.

Ma“Body Relationships” è potentemente attraversato anche dal tema dei confini. Confini di senso, prima di tutto, nei quali l’osservatore è richiamato o risucchiato e che provocano una sottile vertigine interpretativa, un corto circuito sensoriale che non nasce, come nella convenzionale illusione ottica, da un inganno deliberato dell’esecutore, ma dall’indistinzione, dall’irriconoscibilità del dato reale. Molto, di queste immagini, infatti, ci appare a prima vista ignoto o incomprensibile: la compresenza di certi elementi, l’identità di altri, le collocazioni, gli sfondi, i piani. Capiamo senz’altro, grazia ad una seducente figura femminile – e che rivela quanto contigua sia questa “dea pagana”alla tradizione dell’arte figurativa occidentale -, che di corpo e di nudità quisi tratta. Ma questa seduzione è ben poca cosa, per la verità, rispetto a quella enormemente più sottile e tendenziosa risvegliata dagli innumerevoli indizi evocativi o metaforici dell’immagine, davanti alla quale uno potrebbe correre il rischio di perdersi perché la ricerca di senso che essi innescano finisce con lo “sconfinare” in altri territori, nei quali non è più l’immagine che chiede di essere interpretata, ma il sé di ognuno Ed allora può accadere che fra l’opera e l’osservatore non vi sia più separazione o vuoto fisico, ma un continuum che per un istante può accendere la fiamma di consapevolezza e far scaturire qualcosa.

In questo senso, “Body Relationships” può essere letto anche come discorso sull’esperienza sensibile, sui suoi limiti ma anche, a ben vedere, sulle sue smisurate possibilità allorché l’immanenza del dato sensibile – il suo appartenere ancora all’ordine della molteplicità e quindi della natura – venga ricondotta a quella inesauribilità del senso che oggi costituisce l’unica trascendenza - in termini strettamente filosofici - di cui disponiamo – al di qua o al di là di un’opzione rigorosamente religiosa. Il raccontabile di “Body Relationships” sta dunque tutto dentro questo continuo incessante inerire fra forme e senso e la molteplicità che lo anima ci parla di una trascendenza del vivente celata fra i suoiindistinti confini.

Questa trascendenza, ci dice in ultimo “Body Relationships”, non è un luogo separato dal mondo o dalla storia. Questa trascendenza, ci dice in ultimo “Body Relationships”, alita nel mondo ogni qual volta forma e senso dialogano. E allora l’arte non è più un corpo la cui separatezza dalla società possa permettergli di incidere su di essa o di redimerla. E’ questo, in fondo, che paradossalmente vuol dire il corpo esposto della “dea pagana”: che l’arte è dentro il mondo, che anzi è il mondo, che non può migliorarlo, ma solo esibirlo.

Potrà sembrare una conclusione riduttiva e consolatoria, ma non lo è. Perché intorno a questa azione, esibire, si gioca tutto il senso del fare arte oggi: che è sì sempre un mostrare, un mettere in luce, un rivelare, ma anche un far comparire, un convocare, un chiamare in causa, insomma[7]. L’arte, sembra dire la Blenkinsop, non riscatta la storia, semmai la inchioda alle sue colpe. E nessun uomo può guardare alle immagini di “Body Relationships” senza sentirsi chiamato in causa."

di alessandro tempi

[1] C. Geertz,Blurred Genres, in American Scholar, 2, 1980.

[2] In campo filosofico, il blurring of genres ha avuto il suo portavoce in Richard Rorty. Cfr. il suo La filosofia dopo la filosofia, Laterza, Roma-Bari, 1990.

[3]Su questo fenomeno la bibliografia è sterminata. Cito solo due testi: Z. Barman, Dentro la globalizzazione, Laterza, Roma-Bari, 1999 eT. Todorov, L’uomo spaesato, Roma, Donzelli, 1997.

[4] Su questo tema cfr. anche R. Hughes, La cultura del piagnisteo, Adelphi, Milano, 1993.

[5] Cito a memoria : “In Italia per trent’anni sotto i Borgia si ebbero guerre, terrore, assassini e spargimenti di sangue, ma fiorirono Michelangelo, Leonardo da Vinci ed il Rinascimento. In Svizzera la gente viveva in amore e fraternità. Gli svizzeri hanno goduto di cinque secoli di democrazia e di pace e che cosa hanno prodotto ? L’orologio a cucù !”

[6] L’artista stessa mi ha raccontato del suo profondo imbarazzo nel ricevere di recente un importante premio fotografico nazionale, in occasione del quale si è trovata a contatto con altri fotografi che, non conoscendola come pittrice, la trattavanoappunto come una “collega”. Del resto, la strumentazione con la quale la Blenkinsop esegue le sue foto è quanto di più semplice vi sia sul mercato ed il suo modo di lavorare con questo medium è, a suo stesso dire, rigorosamente essenziale.

[7] Il verbo esibire rimanda al latino exhibere, vale a dire ex-habere (porre o tener qualcosa fuori, davanti agli occhi di tutti, in pubblico).

EVENTO 05

Silvia Cardini e Marco Di Bari

"dialoghi muti"

dicembre 2004

Ciò che i poeti intuiscono

“Ma ciò che resta, lo intuiscono i poeti”

Holderlin, Andenken

"Vorrei cominciare ringraziando mio fratello e gli artisti che hanno voluto che fossi qui. Il fatto che sia io qui a parlare non testimonia una competenza, ma un interesse, o forse solo un amore che da tempo porto per la Poesia e per l’Arte. Amore di cui spesso penso di non essere degno, giacché credo di aver ricevuto, sia dall’una che dall’altra, molto più di quello che io abbia dato a loro.

Mi accorgo che dovrei dire che cosa ricevo, anziché che cosa ho ricevuto, perché in realtà il dono che mi viene da entrambe è sempre, per così dire, “per via”, non è mai concluso. Questa inconclusività, questa inesauribilità fa sì, credo, che si possa sempre parlare di Poesia e di Arte anche quando sembra che tutto intorno le neghi. Se n’era già accorto Holderlin quando si chiedeva in un verso: “Perché essere poeti in un tempo di povertà ?”

Perché dunque esserlo oggi, in un mondo che non perde occasione di mostrarci quanto poco contino entrambe ai propri occhi ? Questa è una domanda che potremmo fare ai nostri due artisti qui riuniti insieme e sicuramente sia Silvia che Marco avranno da dire a riguardo.

Una risposta, molto personale del resto, che mi viene in mente è che essere Poeti è un modo per andare all’essenza delle cose, per non fermarsi alle apparenze, è insomma un modo di essere autentici in un mondo in cui l’esistenza è sempre più consegnata alla vicarietà, alla gregarietà, alla mediaticità, alla virtualità.

Questo dell’autenticità dell’esistenza è un tema di molta filosofia. Ma perfino un grande maestro come Heidegger ci fa capire come spesso l’autenticità abbia solo la Poesia o l’Arte come mezzi per farla scaturire. C’è una cosa, dice Gadamer, che senza l’Arte non ci sarebbe; io credo che questa cosa sia l’autenticità dell’esperienza. E questa avviene quando uno si pone le “domande fondamentali”. E queste non riguardano temi astratti. Riguardano la nostra esistenza, il senso della nostra esperienza nel mondo, l’essenza delle cose.

Per lo più si crede che l’essenza delle cose risieda nella quotidianità: la durezza, la difficoltà, la viscosità del vivere di tutti i giorni ed i vari modi per affrontarli sembrano esaurire tutto il discorso sulla vita. “Primum vivere, deinde philosophari” dicevano i Latini, che erano gente molto pratica. Mi chiedo però a cosa tutta l’evoluzione storica della praticità ci abbia portato. Penso che se oggi, nel mondo in cui viviamo, il superfluo, l’ininfluente, il banale, l’inautentico dominano tanto le nostre vite e ottundono tanto la nostra capacità di fare esperienza dell’essenza delle cose, lo si debba anche a questa storia della praticità. Che è una storia di conquiste buone e utili, ma che spesso hanno finito con l’includere e inglobare anche ciò che teoricamente dovrebbe restare al di fuori delle loro competenze (vale a dire i sentimenti, gli affetti, le emozioni, i desideri).

Che cosa dicono i Poeti, allora ? Qual’è la loro intuizione di ciò che resta ? Ad osservare i lavori di Silvia Cardini, viene in mente ciò che Heidegger diceva di un quadro di Van Gogh, quello che rappresenta un paio di zoccoli : “l’opera d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono in verità”. Qui abbiamo una sorta di dichiarazione estetica orfica: qualcosa – nel caso di Heidegger gli zoccoli di Van Gogh, nel nostro caso gli oggetti raffigurati dalla Cardini - al di fuori di noi ci dice una qualche verità o comunque come stanno veramente le cose. E ce lo dice non attraverso un vero paio di scarpe che tutti noi conosciamo per esperienza diretta (esperienza incommensurabile, badate bene, senza la quale l’uomo perderebbe la sua presa sul mondo) ma attraverso l’Arte. Solo attraverso la pittura queste scarpe hanno raggiunto un totale ed autonomo essere per sé.Al di là di ogni paio di scarpe incontrate da Voi e da me nella vita reale, sono le scarpe di Van Gogh che ci comunicano la loro vera essenza, la “scarpità”. Che ce ne facciamo di questa essenza ? Materialmente niente. Il mondo pratico va avanti lo stesso anche senza. Ma tutti i possibili significati di un paio di scarpe sono racchiusi in quelle scarpe dipinte. C’è più verità, insomma, in quelle scarpe di Van Gogh, che in tutte le scarpe che io e Voi potremo mai calzare nella nostra vita.

Non è cosa da poco. Questo più di verità infatti non è un’elucubrazione astratta, ma investe il nostro modo di andare incontro alle cose, il nostro modo di percepirle, di farne esperienza. E noi, occorre dirlo, oggi siamo sommersi da modi inautentici di fare esperienza delle cose del mondo. Le scarpe di Van Gogh, gli oggetti di Silvia Cardini, la poesia stessa, ci invitano o ci provocano a ripensare il nostro modo di fare esperienza, ci invitano a porci la domanda essenziale - che cos’è questa cosa ? – nell’unico modo in cui essere posta, vale a dire sbarazzandoci dell’inautenticità delle certezze assodate, della fragilità degli schematismi convenzionali, dell’orrenda banalità del consueto.

Ecco che allora la via battuta dalla Poesia e dall’Arte non è più qualcosa di vago o di astratto, ma è il modo in cui possiamo pensare l’Autenticità dell’Esistenza. Ed a proposito di autenticità dell’esistenza, c’è un distico di Hölderlin molto citato, che dice : "pieno di merito, ma poeticamente, abita l'uomo su questa Terra".

Lo cita anche Edgar Morin, che fa notare come qui il poeta tedesco ci parli in realtà di due modalità della presenza dell’uomo nel mondo, la modalità che lui chiama prosaica e quella che invece possiamo definire poetica. Prosaicamente, ci dice, significa lavorare, guardare a obiettivi pratici, o anche solo cercare di sopravvivere; poeticamente sta per tutto il resto. La vita umana, insomma, è tessuta di prosa e di poesia. La poesia non è un genere letterario, è anche un modo di vivere nella partecipazione, nell'amore, nel fervore, nella comunione, nell'esaltazione, nel rito, nella festa, nell'ebbrezza, nella danza, nel canto, che effettivamente trasfigurano la vita prosaica fatta di compiti pratici, utilitaristici, tecnici. Linguisticamente, i poeti come Marco lo sanno, ogni essere umano ha a disposizione due modalità per esprimersi: la denotazione, che oggettivizza, si fonda sulla logica del terzo escluso; e la connotazione, cioè l'alone di significati contestuali che circonda ogni termine o enunciato, gioca con l'analogia e con la metafora, cerca di tradurre le emozioni e i sentimenti, permette all'anima di esprimersi. Chiamiamo “poetico” tutto ciò che ha a che fare con “tutto il resto”.

Leggendo Hölderlin, Heidegger esorta i suoi ascoltatori a prendere sul serio il “poetico”: il poetare, egli dice, non è il volo fantastico nel cielo, oltre la terra, per abbandonarla, è invece il condurre l'uomo sulla terra, portandolo all’autenticità; “abitare poeticamente” significa essere toccato dalla vicinanza dell’essenza delle cose. Questa vicinanza però non la si conquista. E’ un dono. E’ ciò che si ottiene avvicinandoci umilmente all’essenza vera delle cose. Attraverso la poesia, per esempio.

Quella verità che si apre nella poesia è infatti qualcosa che ci proviene e che noi non costruiamo – noi costruiamo nell’ambiente, ma l’ambiente non è ciò che costruiamo -. E’ un dono, insomma. Ecco perché c’è un’avversativa -"tuttavia” - tra il "pieno di merito" e “poeticamente abita l’uomo". "Pieno di merito" vuol dire: certamente l’uomo abita sulla terra, costruendo case, producendo automobili, ascensori per facilitarsi l’esistenza, per difendersi dai pericoli della natura, e così via; tuttavia, dice Hölderlin, l’uomo "abita poeticamente".

C’è qualche cosa, alla base di tutto questo operoso e pratico darsi da fare da parte dell’uomo, che non è attività, ma è ricezione, passività, grazia, dono appunto. Tutta la Poesia e l’Arte trovano la loro radice in quel "tuttavia", nell’opposizione tra l’attività utile, produttiva, pratica, di cui gli esseri umani hanno merito, e il trovarsi nel mondo disponendo di una via di accesso alle cose, che non è il risultato del nostro pratico darci da fare, che non è interamente costruita da noi, ma che è comunque alla base stessa di tutti i nostri meriti pratici. Questo, credo, è ciò che i Poeti intuiscono."

di alessandro tempi

EVENTO 6_1

"LA VIA"

(l'evento non avuto luogo)

LA COSA AL SUO POSTO

2002

Per molto tempo la scultura di Fabrizio Gerbino si è manifestamente svolta nel segno di una personalissima declinazione del rapporto Arte/Natura, a cui non era estranea una sorta di svalutazione ontologica dell’operare artistico, la cui capacità fabrile veniva minata dall’azione organica di elementi naturali che, a loro modo e secondo le loro proprie leggi, continuavano a plasmare l'opera ben oltre l'intervento dell’artista.

Ciò, se da un lato riconduceva l'opera entro l'orizzonte concreto della sua radicale finitezza, dall’altro ripristinava il congiungimento fra Arte e Natura nel segno di una reciproca appartenenza, di un’unità perduta e ritrovata.

Con “La Via”, Fabrizio Gerbino avanza nel suo itinerario ontologico verso un’opera la cui durata non viene più espressa da interferenze organiche. Quest’opera, in altre parole, è già essa stessa durata. E’ già vita. Ed il fatto, semplice e meraviglioso al tempo stesso, che questa sia già nell’opera prima ancora che l'artista la manipoli, ne riconferma l'origine ed il destino entro l'orizzonte finito della condizione umana.

Ritroviamo ne “La Via” il linguaggio modulare ed assemblativo dei “Corpi Materiali”. Vi riconosciamo quel modo di consegnare la forma al suo destino metamorfico e transitorio così come egli l'ha efficacemente espresso nel ciclo “Soglia”. Ma nella secchezza ascetica del nuovo ciclo, il discorso di Fabrizio Gerbino da filosofico si fa pienamente formale. Così, se prima l'Arte attendeva di essere ricondotta alla Natura, ora essa viene docilmente ricondotta alla Cosa, ma, esattamente, nello stesso modo : come si riporta qualcosa alla sua sede originaria, cui appartiene.

E la Cosa, afferma Gerbino, è sempre lì al suo posto, che attende(l'arte).

THE THING IN ITS PLACE

Alessandro Tempi

Fora long time Fabrizio Gerbino’s sculpture has been made under the sign of a very peculiar expression of Art/Nature relationship, in which a sort of ontologicaldevaluation of artmaking was involved.

In many artworks (i.e.: “Corpi Materiali”) out of that time, artmaking was affected by the organic action of those natural factors that, according to their own laws,continued to determine artwork long after artist’s personal intervention.

That entailed two consequences: on the one hand, it took artwork back within the actual horizon of its own radical finiteness; on the other hand,it restored the junction between Art and Nature as a matter of reciprocalbelonging or a lost, and found oneness.

From“La Via” onwards,Fabrizio Gerbino has kept on his ontological journey toward an artwork, whose duration is not determined by organic interfering factors anymore.

This kind of artwork is duration indeed. It is just life. Simple and prodigious fact at the same time, life and duration are already in the artwork long before artist makes it. Which confirms that artwork’s origin and destiny must be within the finite horizon of human condition.

One can find again in “La Via” the modular and assembling language already seen in “Corpi Materiali”, as well as that attitude to leave form to its metamorphic and transient destiny as the “Soglia”series powerfully expressed.

In the ascetical sharpness of the new series, Fabrizio Gerbino’s discourse come to its formal maturity.

In his previous artworks, Art expected to be taken back to Nature. Now Art is taken docilely back to the Thing, the way something is taken back to its original place or to the site it belongs to.

And the Thing – Gerbino says -lays still there in its place, waiting (for the Art)..

Alessandro Tempi

Fabrizio Gerbino

E' nato a Tripoli (Libia) nel 1962. Si è diplomato all'Istituto Statale d'Arte di Firenze nel 1981. Ha iniziato ad esporre nel 1990. Fra le sue mostre personali vanno ricordate quella allestita a Villa Corsi Salviati Guicciardini, Firenze, (1992);quella presso gli Ateliers Hoherweg E.V., Dusseldorf (1997) e quella presso il Salone di Villa Romana, Firenze (2000), presso cui era già stato Artista Ospite nel 1994. Alcune sue opere figurano nella collezione della Eli Lilly(Sesto Fiorentino), in quella della Scuola di Guerra Aerea di Firenze e nella Collezione Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di San Giovanni Valdarno. Dal 2003 vive e lavora a Pittsburgh (Pennsylvania - USA)

EVENTO 06

incontro con Giuseppe Ferrara e Robert Katz

a cura di Massimo Palazzeschi

18.02.2005

officina srl

montevarchi (ar)

Giuseppe Ferrara

Regista e critico cinematografico toscano. Si è diplomato nel 1959 in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha diretto oltre cento documentari che hanno ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero.

Il suo esordio in regia risale al 1963 con uno degli episodi del film “I misteri di Roma” di Cesare Zavattini. Il suo primo film, dedicato al tema della mafia, è “Il sasso in bocca”(1970).

Gli altri suoi film, in una carriera che ha sempre privilegiato l’impegno su opere di testimonianza civile rispetto alla facile notorietà con film più facili e ben retribuiti, sono:

“Faccia di spia” (1975), “ Panagulis vive” (1981), “Cento giorni a Palermo” (1984), “Il Caso Moro” (1986), “Narcos” (1992), “Giovanni Falcone” (1993), “Segreto di Stato – forze oscure” (1994), “I banchieri di Dio – il caso Calvi” (2002). Docente di regia in Italia e all’estero, presidente della Nuova Cooperativa doppiaggio, ha inoltre diretto programmi televisivi tra i quali la fiction “Donne di Mafia” (2001) e, assieme a Giacomo Gambetti, una serie dedicata al linguaggio del film, “L’Occhio Magico”.

Dalla sua lunga carriera emergono quattro grandi film:

“Cento giorni a Palermo-il caso Dalla Chiesa”, “Il caso Moro”, “Giovanni Falcone”, “I banchieri di Dio- il caso Calvi”.

Dice Ferrara nel 2002:

“I banchieri di Dio” è il mio quarto lungometraggio-verità sui ‘misteri d’Italia’. Gli altri tre film sono “ Cento giorni a Palermo”, “Il caso Moro”, “Giovanni Falcone”. Forse è superfluo dire che le quattro pellicole sono collegate da un medesimo slancio morale – la difesa della democrazia- e dagli stessi intenti conoscitivi di tipo storico. E non si tratta di analisi all’acqua di rose; si tratta di quattro sipari strappati con forza, di riflettori accesi su grandi delitti, al fine di scoprire perché gli scheletri delle vittime siano occultati alla vista e nascosti in labirinti tenebrosi.

Moro, Calvi, Dalla Chiesa, Falcone: quattro esecuzioni (in ordine temporale).

Sono alcuni dei picchi negativi della recente storia d’Italia, sono quattro distinti minigolpe implosivi di un medesimo disegno antidemocratico che, metro dopo metro, hanno portato il Paese, come scrive Gina Lagorio, ‘su uno scivolo ogni giorno più viscido verso il regime’. Non a caso questi picchi delittuosi sono tutti collegati ad una vicenda nodale per la nostra storia recente: quella della P2.” (G . Ferrara “L’assassinio di Roberto Calvi” Massari Editore 2002).

“Cento giorni a Palermo”, (1984), è il primo grande successo di Ferrara. Rinasce il cinema di impegno civile che in quegli anni pareva sopito; al pubblico piace questo film che ricostruisce i tre mesi passati dal Prefetto Dalla Chiesa a Palermo dal giugno al 3 settembre del 1982, quando due killer su una moto crivellarono di colpi la A112 della moglie del generale, la giovane crocerossina Emanuela Setti Carraro, uccidendoli entrambi. L’interpretazione di Lino Ventura nella piena maturità, un Dalla Chiesa serioso e combattivo contro la mafia ma pieno di slanci per il suo lavoro e per la giovane moglie Emanuela, nel film Giuliana De Sio, intensa e appassionata, il muro di gomma dei politici romani capeggiati da un attuale senatore a vita, decretano il successo di questo film. Ciò consente a Ferrara di avere l’ok del produttore Mauro Berardi per girare il film sul sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Il regista si affida nella sceneggiatura a due importanti figure, lo scrittore americano Robert Katz, che aveva pubblicato nel 1982 il libro “I giorni dell’Ira- il Caso Moro senza censure”, e Armenia Balducci, con la quale ha sceneggiato tutti i suoi film.

Il Caso Moro è il film più noto di Ferrara, quello sul quale si è scritto di più, se ne è parlato per anni e che tutt’ora oggi rimane la pietra miliare nella carriera del regista di Castelfiorentino. Già prima che uscisse, si scatenò contro il film una campagna di stampa che- come dicono i migliori pubblicitari- fece la fortuna del film al botteghino. In realtà tutti temevano il film di Ferrara, che scardinò la tesi semplicistica della sola azione delle Brigate Rosse. Ferrara attingendo rigorosamente a documenti mise in luce il ruolo della P2 e dei servizi segreti deviati nel favorire l’azione delle Brigate Rosse, non risparmiando la classe politica di allora che esce cinica e conservatrice nel film. C’è poi l’asso nella manica del regista, Gian Maria Volonté, che interpreta lo statista democristiano in modo magistrale, un personaggio conosciuto fino ad allora solo in video che, dalle lettere alla famiglia e ai colleghi di partito, viene reso profondamente umano e di straordinaria ricchezza interiore, un uomo che vedeva il futuro nella politica del nostro Paese con l’apertura al P.C.I. e per questo fu messo a tacere. Solo la piccineria provinciale di tanti critici preoccupati del polverone politico sollevato dal film impedisce a Volonté e a Ferrara di avere il giusto riconoscimento. Saranno i critici tedeschi, al festival cinematografico di Berlino, a dare il premio alla interpretazione straordinaria di Gian Maria Volonté.

Padrone della macchina da presa come pochi, Ferrara regala allo spettatore un inizio del film (con la sequenza del rapimento di Moro in Via Fani a Roma) che è da antologia, essenziale e drammatica :ci fa capire con realismo cosa avvenne la mattina di quel 16 marzo 1978.

Il film risulta un po’ più debole nei personaggi di contorno. Per far riconoscere immediatamente allo spettatore i personaggi politici di allora, e per problemi di budget, di impossibilità di avere tre o quattro attori di grande livello, Ferrara si avvale di sosia , di attori di teatro e di televisione che impersonano i politici di quel tempo. Spesso la somiglianza accentuata solleva ilarità, o meglio distoglie per qualche attimo dalla intensità del racconto e dalla drammaticità della vicenda, ed è questo il rilievo “cinematografico” che molta critica ha scritto sul film di Beppe Ferrara. Ma “Il Caso Moro” rimane ancora oggi, a quasi vent’anni di distanza, un film attuale per capire in quale Stato abbiamo vissuto in quegli anni, per i pericoli corsi dalla democrazia ad opera del terrorismo e dei poteri occulti che lavoravano per una svolta eversiva nel nostro Paese.

“Giovanni Falcone” è un “istant movie” uscito nel 1993, un film scritto a caldo dopo la morte del famoso giudice antimafia, avvenuta nel maggio del 1992. Si avvale di un interprete intenso, Michele Placido, un Falcone coraggioso ma consapevole della sua fine, e un Paolo Borsellino interpretato da un Giancarlo Giannini al meglio nei panni del povero giudice (che sarà vittima anche lui nel boato di Via D’Amelio a Palermo).

In Falcone prevale ossessiva la minaccia della morte, Ferrara sposa la tesi del giudice “condannato a morire”, attraverso espliciti riferimenti cinematografici,( Falcone guarda ripetutamente “Il Settimo Sigillo” di Ingmar Bergman, dove il Cavaliere Blok (Max Von Sydow) gioca la partita a scacchi con la morte).

“I Banchieri di Dio- il caso Calvi” è il più recente film di Ferrara (2002). E’ un progetto che non trovava finanziatore e ci sono voluti tre lustri al regista per realizzarlo con il produttore Enzo Gallo. Il film si avvale di un cast di tutto rispetto con Omero Antonutti nei panni di Calvi , Rutger Hauer nei panni dell’alto prelato vaticano Monsignor Marcinkus, Giancarlo Giannini (Flavio Carboni), Alessandro Gassman (Francesco Pazienza). Attingendo con il rigore di sempre alla documentazione dell’epoca e ai ricordi personali della Sig.ra Calvi e del figlio Carlo, Ferrara ricostruisce gli ultimi anni di vita di questo finanziere considerato potentissimo, ben visto dal potere politico e dal Vaticano che, pian piano, dopo il fallimento del Banco Ambrosiano di cui era presidente, diventa una figura scomoda e a conoscenza di troppi segreti, si scontra con la P2 , la loggia massonica deviata, e viene trovato morto a Londra, impiccato, sotto il Blackfriars Bridge (Ponte dei frati neri), in un modo talmente maldestro che è oramai provato che l’uomo fu trasportato sul posto già morto o ucciso lì da dei sicari. Eppure la tesi del suicidio ha circolato per anni negli ambienti della polizia e ancora oggi trova dei suoi sostenitori. Pur nella ricostruzione documentata e realistica, nella buona provaRobert Katz

nato a New York nel 1923, è stato un giornalista americano esperto di giornalismo investigativo che ha collaborato con le reti televisive ABC, CBS e, in Italia, con la RAI. Scrittore pluri-premiato, ha pubblicato numerosi saggi sulla storia d'Italia nel periodo della seconda guerra mondiale, e diversi romanzi.

Ha inoltre collaborato alla sceneggiatura di alcuni film tratti dai suoi libri, tra cui Rappresaglia (1973), Cassandra Crossing (1976), e Il caso Moro (1986).

Katz ha vissuto per molti anni nel borgo di Pieve a Presciano, comune di Pergine Valdarno in Toscana, dove è deceduto nel 2010 all'età di 77 anni.

Regista e critico cinematografico toscano. Si è diplomato nel 1959 in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha diretto oltre cento documentari che hanno ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero.

Il suo esordio in regia risale al 1963 con uno degli episodi del film “I misteri di Roma” di Cesare Zavattini. Il suo primo film, dedicato al tema della mafia, è “Il sasso in bocca”(1970).

Gli altri suoi film, in una carriera che ha sempre privilegiato l’impegno su opere di testimonianza civile rispetto alla facile notorietà con film più facili e ben retribuiti, sono:

“Faccia di spia” (1975), “ Panagulis vive” (1981), “Cento giorni a Palermo” (1984), “Il Caso Moro” (1986), “Narcos” (1992), “Giovanni Falcone” (1993), “Segreto di Stato – forze oscure” (1994), “I banchieri di Dio – il caso Calvi” (2002). Docente di regia in Italia e all’estero, presidente della Nuova Cooperativa doppiaggio, ha inoltre diretto programmi televisivi tra i quali la fiction “Donne di Mafia” (2001) e, assieme a Giacomo Gambetti, una serie dedicata al linguaggio del film, “L’Occhio Magico”.

Dalla sua lunga carriera emergono quattro grandi film:

“Cento giorni a Palermo-il caso Dalla Chiesa”, “Il caso Moro”, “Giovanni Falcone”, “I banchieri di Dio- il caso Calvi”.

Dice Ferrara nel 2002:

“I banchieri di Dio” è il mio quarto lungometraggio-verità sui ‘misteri d’Italia’. Gli altri tre film sono “ Cento giorni a Palermo”, “Il caso Moro”, “Giovanni Falcone”. Forse è superfluo dire che le quattro pellicole sono collegate da un medesimo slancio morale – la difesa della democrazia- e dagli stessi intenti conoscitivi di tipo storico. E non si tratta di analisi all’acqua di rose; si tratta di quattro sipari strappati con forza, di riflettori accesi su grandi delitti, al fine di scoprire perché gli scheletri delle vittime siano occultati alla vista e nascosti in labirinti tenebrosi.

Moro, Calvi, Dalla Chiesa, Falcone: quattro esecuzioni (in ordine temporale).

Sono alcuni dei picchi negativi della recente storia d’Italia, sono quattro distinti minigolpe implosivi di un medesimo disegno antidemocratico che, metro dopo metro, hanno portato il Paese, come scrive Gina Lagorio, ‘su uno scivolo ogni giorno più viscido verso il regime’. Non a caso questi picchi delittuosi sono tutti collegati ad una vicenda nodale per la nostra storia recente: quella della P2.” (G . Ferrara “L’assassinio di Roberto Calvi” Massari Editore 2002).

“Cento giorni a Palermo”, (1984), è il primo grande successo di Ferrara. Rinasce il cinema di impegno civile che in quegli anni pareva sopito; al pubblico piace questo film che ricostruisce i tre mesi passati dal Prefetto Dalla Chiesa a Palermo dal giugno al 3 settembre del 1982, quando due killer su una moto crivellarono di colpi la A112 della moglie del generale, la giovane crocerossina Emanuela Setti Carraro, uccidendoli entrambi. L’interpretazione di Lino Ventura nella piena maturità, un Dalla Chiesa serioso e combattivo contro la mafia ma pieno di slanci per il suo lavoro e per la giovane moglie Emanuela, nel film Giuliana De Sio, intensa e appassionata, il muro di gomma dei politici romani capeggiati da un attuale senatore a vita, decretano il successo di questo film. Ciò consente a Ferrara di avere l’ok del produttore Mauro Berardi per girare il film sul sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Il regista si affida nella sceneggiatura a due importanti figure, lo scrittore americano Robert Katz, che aveva pubblicato nel 1982 il libro “I giorni dell’Ira- il Caso Moro senza censure”, e Armenia Balducci, con la quale ha sceneggiato tutti i suoi film.

Il Caso Moro è il film più noto di Ferrara, quello sul quale si è scritto di più, se ne è parlato per anni e che tutt’ora oggi rimane la pietra miliare nella carriera del regista di Castelfiorentino. Già prima che uscisse, si scatenò contro il film una campagna di stampa che- come dicono i migliori pubblicitari- fece la fortuna del film al botteghino. In realtà tutti temevano il film di Ferrara, che scardinò la tesi semplicistica della sola azione delle Brigate Rosse. Ferrara attingendo rigorosamente a documenti mise in luce il ruolo della P2 e dei servizi segreti deviati nel favorire l’azione delle Brigate Rosse, non risparmiando la classe politica di allora che esce cinica e conservatrice nel film. C’è poi l’asso nella manica del regista, Gian Maria Volonté, che interpreta lo statista democristiano in modo magistrale, un personaggio conosciuto fino ad allora solo in video che, dalle lettere alla famiglia e ai colleghi di partito, viene reso profondamente umano e di straordinaria ricchezza interiore, un uomo che vedeva il futuro nella politica del nostro Paese con l’apertura al P.C.I. e per questo fu messo a tacere. Solo la piccineria provinciale di tanti critici preoccupati del polverone politico sollevato dal film impedisce a Volonté e a Ferrara di avere il giusto riconoscimento. Saranno i critici tedeschi, al festival cinematografico di Berlino, a dare il premio alla interpretazione straordinaria di Gian Maria Volonté.

Padrone della macchina da presa come pochi, Ferrara regala allo spettatore un inizio del film (con la sequenza del rapimento di Moro in Via Fani a Roma) che è da antologia, essenziale e drammatica :ci fa capire con realismo cosa avvenne la mattina di quel 16 marzo 1978.

Il film risulta un po’ più debole nei personaggi di contorno. Per far riconoscere immediatamente allo spettatore i personaggi politici di allora, e per problemi di budget, di impossibilità di avere tre o quattro attori di grande livello, Ferrara si avvale di sosia , di attori di teatro e di televisione che impersonano i politici di quel tempo. Spesso la somiglianza accentuata solleva ilarità, o meglio distoglie per qualche attimo dalla intensità del racconto e dalla drammaticità della vicenda, ed è questo il rilievo “cinematografico” che molta critica ha scritto sul film di Beppe Ferrara. Ma “Il Caso Moro” rimane ancora oggi, a quasi vent’anni di distanza, un film attuale per capire in quale Stato abbiamo vissuto in quegli anni, per i pericoli corsi dalla democrazia ad opera del terrorismo e dei poteri occulti che lavoravano per una svolta eversiva nel nostro Paese.

“Giovanni Falcone” è un “istant movie” uscito nel 1993, un film scritto a caldo dopo la morte del famoso giudice antimafia, avvenuta nel maggio del 1992. Si avvale di un interprete intenso, Michele Placido, un Falcone coraggioso ma consapevole della sua fine, e un Paolo Borsellino interpretato da un Giancarlo Giannini al meglio nei panni del povero giudice (che sarà vittima anche lui nel boato di Via D’Amelio a Palermo).

In Falcone prevale ossessiva la minaccia della morte, Ferrara sposa la tesi del giudice “condannato a morire”, attraverso espliciti riferimenti cinematografici,( Falcone guarda ripetutamente “Il Settimo Sigillo” di Ingmar Bergman, dove il Cavaliere Blok (Max Von Sydow) gioca la partita a scacchi con la morte).

“I Banchieri di Dio- il caso Calvi” è il più recente film di Ferrara (2002). E’ un progetto che non trovava finanziatore e ci sono voluti tre lustri al regista per realizzarlo con il produttore Enzo Gallo. Il film si avvale di un cast di tutto rispetto con Omero Antonutti nei panni di Calvi , Rutger Hauer nei panni dell’alto prelato vaticano Monsignor Marcinkus, Giancarlo Giannini (Flavio Carboni), Alessandro Gassman (Francesco Pazienza). Attingendo con il rigore di sempre alla documentazione dell’epoca e ai ricordi personali della Sig.ra Calvi e del figlio Carlo, Ferrara ricostruisce gli ultimi anni di vita di questo finanziere considerato potentissimo, ben visto dal potere politico e dal Vaticano che, pian piano, dopo il fallimento del Banco Ambrosiano di cui era presidente, diventa una figura scomoda e a conoscenza di troppi segreti, si scontra con la P2 , la loggia massonica deviata, e viene trovato morto a Londra, impiccato, sotto il Blackfriars Bridge (Ponte dei frati neri), in un modo talmente maldestro che è oramai provato che l’uomo fu trasportato sul posto già morto o ucciso lì da dei sicari. Eppure la tesi del suicidio ha circolato per anni negli ambienti della polizia e ancora oggi trova dei suoi sostenitori. Pur nella ricostruzione documentata e realistica, nella buona prova

EVENTO 07

incontro con Marco Risi

e Francesca D'Aloja

a cura di Massimo Palazzeschi

18.02.2005

officina srl

montevarchi (ar)

Massimo Palazzeschi presenta MARCO RISI, con Francesca D'Aloja

"Le 3 mogli" (2001)

montevarchi (ar)

officina srl

15.04.2005

biografia – interviste – notizie ( dalla stampa).

Marco Risi è nato a Milano il 4 Giugno del 1951. Figlio del regista Dino, ha respirato cinema sin da piccolo, iniziando a collaborare alla sceneggiatura delle commedie dirette dal padre e dallo zio NeloRisi ( Caro papà, 1978;Sono fotogenico, 1979; ). Dopo un documentario per la tv, Appunti su Hollywood (1977), ha esordito nella regia con una commedia giovanile, Vado a vivere da solo (1983). La svolta alla sua carriera è avvenuta nel 1987, dopo gli sfortunati Un ragazzo e una ragazza (1984) e Colpo di fulmine (1985), quando conSoldati 365 all’alba Risi è riuscito a raccontare una storia a più personaggi, con secchezza narrativa e attenzione alla cura di ambienti e psicologie, concentrando la sua attenzione verso tematiche più vicine alla rabbia e al disagio giovanile e a temi di attualità. Quasi un “neo-neorealismo” che ha poi trovato una conferma definitiva con Mery per sempre (1989) e Ragazzi fuori (1990, David di Donatello), entrambi interpretati da un gruppo di ragazzi palermitani non professionisti (tra cui Francesco Benigno).Con Il Muro digomma (1991) Risi ha affrontato con successo il film-inchiesta ( il film è una ricostruzione delle indagini giornalistiche sulla tragedia di Ustica), mentre Nel continente nero (1992), film con Abatantuono, Corso Salani e la debuttante Anna Falchi, ha rappresentato invece il ritorno ad un genere più leggero. Nel 1994 ha diretto Il branco, film drammatico che racconta la vicenda di uno stupro compiuto da un gruppo di adolescenti di provincia, nel 1996 scrive e cura la regia del film documentario Bambini al lavoro, sullo sfruttamento del lavoro minorile, e nel 1997 L’ultimo capodanno, da un racconto di Niccolò Ammaniti. Nel 2001 è uscita la commedia Tre mogli, in cui il regista torna sulle tracce del cinema del padre, in bilico tra la commedia all’italiana, il giallo e la satira di costume. Novità nella sua cinematografia sia il tema che la scelta dei personaggi, tutti al femminile, quasi a voler sostituire l’ideale di protagonista maschile e carismatico che la commedia italiana portava in sé.

E, sempre, seguendo le orme paterne, che alla sua età girava Il Gaucho in Argentina, Risi si mette in viaggio con le sue tre donne, le tre mogli, Bianca (Iaia Forte), casalinga dipendente ,ossessiva e ansiosa, Beatrice (Francesca D’Aloja) donna altoborghese, abituata ai lussi eagi di un matrimonio senza più amore e Billie (Silke) giovane, insolente e spudorata, per una nuova sfida che lo porta, per la prima volta, a indagare l’universo femminile, più enigmatico, misterioso e affascinante delle lontane terre della Patagonia dove si inoltrano le tre mogli in ricerca dei loro mariti.

“Ho scelto di realizzare questo film perché forse avevo qualcosa da farmi perdonare. Era un po’ di tempo, infatti, che volevo scrollarmi di dosso questa fama di regista maschilista, incapace di ritrarre le donne..”, dice Risi e continua: “Mi piacerebbe se la gente cogliesse la leggerezza dei toni e un po’ dell’armonia che abbiamo vissuto tutti noi durante le riprese. Sarei felice se le donne sentissero il suggerimento della vicenda: non è la fine del mondo se un uomo ti lascia, si può sopravvivere benissimo e scoprire il piacere dell’indipendenza”. Al regista fa eco Francesca D’ Aloja, attrice protagonista del film: “Credo che il fascino del racconto stia anche negli interrogativi che le donne si pongono, la ricerca di un perché sull’abbandono da parte dei loro uomini: Insomma scattano autocritiche e sensi di colpa. L' ipocrisia viene messa sotto accusa. Chiude il regista:

“Non credo che Tre mogli possa dirsi un film “femminista”. E’ un film al femminile. Io credo di essere un po’ maschilista e non potrei mai girare una pellicola del genere. Non sono convinto che gli uomini siano personaggi del tutto negativi anche se sono partiti per un viaggio mollando le loro mogli a casa. Forse, qualche piccola ragione ce l’hanno anche loro. Se questo film avrà successo mi piacerebbe fare un seguito che racconta di questi tre mariti in fuga..”

Grazie ad una coproduzione tra Spagna e Argentina, Marco Risi sta riprendendo un progetto di qualche anno fa che ha l’obbiettivo di girare un film sulla vita della stella del calcio Diego Armando Maradona, e un altro che parla della vita del giovane giornalista Giancarlo Siani del Mattino di Napoli ucciso dalla camorra nel 1985 perché stava scrivendo un’inchiesta sui clan criminali.

Insieme a Maurizio Tedesco ha fondato nel 1992 la casa di produzione “Sorpasso film”. E’ sposato

con l’attrice Francesca D’Aloja ( La scorta, l’ultimo capodanno, L’odore della notte, Il bagno turco, Tre mogli) da cui ha avuto un figlio.

Il film proiettato: TRE MOGLIdi Marco RISI

Scheda pubblicata

Tre mogli è un film che racconta la storia di tre donne abbandonate dai rispettivi mariti (tre impiegati di banca) che fuggono dopo aver compiuto una rapina miliardaria presso l’istituto in cui lavoravano. Il film inizia con una ripresa di Campo di fiori a Roma, sotto un’insolita nevicata il giorno di San Silvestro e termina dall’altra parte del mondo, fra i ghiacci della Patagonia. In mezzo le tre mogli, Iaia Forte nei panni di Bianca, classica casalinga ansiosa e depressa, Francesca D’Aloja nel ruolo di Beatrice, ricca ed elegante moglie del direttore della banca, e Silke, attrice spagnola, nei panni di Billie, vetero punk, moglie giovane e sregolata, che iniziano e portano a termine la ricerca dei loro mariti. Ma quella che può sembrare la storia di una investigazione su dove si trovino i propri coniugi, diviene in realtà un’analisi interiore alla ricerca dei malesseri che quotidianamente le tre donne hanno avuto davanti ai loro occhi ma che costantemente non sono riuscite o hanno fatto finta di non vedere. La ricerca, allora, diventa fuga e i ruoli si invertono.

Buono il cast dove, oltre ad una sempre brava Iaia Forte, spicca la sorprendente Francesca D’Aloja, che rende il suo personaggio drammatico ed altero, senza mai andare sopra le righe, privandolo di odiosi comportamenti macchiettistici. Per mezzo della sceneggiatura di Silvia Napolitano, di tre attrici in stato di grazia, e della regia di Marco Risi attenta ad ogni minimo particolare, pur di non cadere nell’ovvio e nella banalità, non si può fare a meno di dare sul film un gudizio più che positivo.

A cura di

Massimo Palazzeschi

EVENTO 08

JACOPO PARTI,

in concerto

OST

montevarchi (ar)

10.12.2003

folgorato in tenera età da dylan e springsteen,

scrive canzoni folk sperando di comporre un giorno la propria thunder road.

chitarrista dei bLACK BOBO e autore dei loro testi,

si presenta, nello spazio officina di alberto tempi,

in veste solista per la prima volta sotto il nome di

PARALLEL PROJECT PARTY.

EVENTO 09

incontro con Tonino De Bernardi

"Marlene de Sousa (A BRACCIA APERTE. LA VITA, UNA NOVELA)" - 2004

Girato in digitale, colori, 95min, Italia 2004

Dati tecnico-artistici

Soggetto, Tonino De Bernardi

Montaggio, Piero Lassandro

Montaggio suono, Giuseppe D’Amato

Aiuto regia, Daniel Cueva, Alberto Momo, Bruno Safadi

Fotografia e regia, Tonino De Bernardi

Cast: Betty Faria, Filippo Timi, Joana Curvo, Fernando Eiras, Giulietta De Bernardi, Cristina Cavalcanti, partecipazione straordinaria di Maria de Medeiros.

Produzione, Lontane Province Film, toninodebernardi@libero.it

Distribuzione, Sharada Film di Andrea Deliberato, Roma

SINOSSI

Un film di percorsi incrociati tra Sao Paulo e Rio, Piemonte e Paris. Betty, popolare attrice di novelas, cerca la gemella Marlene, a cui è stata rapita a quattro anni. Questa, divenuta Kelly prostituta, batte sui marciapiedi. Filippo, italiano in Brasile, cerca l’avventura; incontra Joana e Cristina, mentre dall’Italia Giuli incinta gli scrive lettere che non può spedire. Dietro ognuno, una vita segreta; le confessioni si ripetono. Il vagabondo senza nome davanti al mare di Rio s’interroga in silenzio sul mondo che sta al di là dell’oceano, dal giorno alla notte. A BRACCIA APERTE. LA VITA E’ UNA NOVELA. Un film dedicato a Betty Faria e al Brasile.

DICHIARAZIONE DEL REGISTA

Un film di percorsi, a raggera dietro i tanti personaggi partendo dalle due gemelle, Betty e Marlene, tra Sao Paulo e Rio in Brasile. Molte vite s’incrociano tra amori e abbandoni. Dietro le immagini, le parole rivelano un’altra realtà. Un film di ricerca, affacciato sul mondo, dove ognuno illudendosi cerca l’altro senza mai realmente trovarlo… con montaggio alternato come alternati sono cuore e sguardo. Un film di affetti, di realtà e geografie diverse. “Anch’io ricerco sin da piccolo il gemello o la gemella che però, a differenza del mio film, so di non avere.”

BIOFILMOGRAFIA

TONINO DEBERNARDI - Chivasso (To), dopo laurea con tesi su neoclassicismo in musica e arte ontemporanea, ha fatto cinema underground dal 67 ai primi anni 80, lavorando in 8mm. e super8, cioè fino a “Donne”, un super8 di 12 ore, 1980-82, esuccessivo “Uomini”, rimasto incompiuto. Globetrotter instancabile, ha mescolato cinema e vita con l’amore per la creatività, unendo Bach e Gesualdo da Venosa con Schoenberg e Berio, Piero della Francesca, Grunenwald e Caravaggio con pop art, beatnik e hippy generation con Blake, Whitman, Rimbaud, Artaud, Pasolini; è vissuto con la famiglia nella campagna di Casalborgone insegnando lettere alla scuola media fino al 92. Da allora si sposta in continuazione per il cinema tra Torino e Roma e altrove. Ha lavorato con tutti i tipi di pellicola e di video fino al digitale. Appassionato del vivere, scontento, non sa ancora se ha sbagliato troppo nella vita. È filmmaker (per lo più autarchico) per natura ossesso e prolifico, e persona debordante.

Tra gli altri film (oltre le opere dell’underground, ’67-’82, almeno una ogni anno) :

1987, ELETTRA, lungo in pellicola, menzione speciale Festival Cinema Giovani di Torino ‘87

1988, VIAGGIO A SODOMA, videofilm lungo, premio World Wild Video Festival Den Hag ’89, pari merito con Godard

1988-92, films in video

1992-94, UCCELLI (UCCELLI D’AMORE, UCCELLI MENDICHI, UCCELLI DESIDERIO ecc) lungo 16mm, 3,5 ore, musica dal vivo, festival Torino, Pesaro, Rotterdam, Dunkerque, Locarno

1994, PICCOLI ORRORI, lungo 35mm., menzione speciale Taormina Film Festival ‘94, primo premio al Festival Cinema Italiano Indipendente Città di Arezzo ‘94, premio migliore attrice Iaia Forte al Festival ’95 di Belluria, festival Rotterdam, Dunkerque, Sao Paulo

1995-97, SORRISI ASMATICI, trilogia lunghi 35mm, attori e musica dal vivo, svariati festival

1997, FIORI DEL DESTINO, (1°parte di SORRISI ASMATICI) lungo 35mm, menzione Taormina Film Festival ’97,

1998, TUTTO QUELLO CHE HAI, lungo 35mm, festival Rotterdam ‘99

1999, APPASSIONATE, lungo 35mm, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ’99, Annecy, Sao Paulo, Rotterdam, premio Sadoul ’99 in Francia, distribuito in Francia e Portogallo

2000, ROSATIGRE, lungo 35mm, festival di Venezia, Sao Paulo, Rotterdam, Parigi, Tokyo

OFELIA LONTANA, lungo in video, festival Torino, Rotterdam

RUAS DE SAO PAULO, mediometr 53 min, festival Torino

2001,

FARELAVITA, lungo 35mm, festival Venezia, Sao Paulo, Rotterdam

SAMUTSAKO, mediometr 53 min, festival Torino

2002, LEI, lungometraggio 35mm., 98 min, festival Venezia, Annecy, Rotterdam

TERRA, corto digitale, 6 min, festival Cannes - Quinzaine

2003, LATITUDINI, mediometraggio digitale, 45 min., festival Torino, Rotterdam

SERVA E PADRONA, lungo digitale, festival Torino, Rotterdam, Buenos Aires

2004-1996, INTERMINABILE ILLUSIONE, (3°parte dei SORRISI ASMATICI) lungo digitale

dal 35mm, 97 min., festival “Vento del cinema” di Procida

2004, MARLENE DE SOUSA, lungo digitale, 98 min., festival Torino, Rotterdam, Sao Paulo

2005-1972, IL RAPPORTO CONIUGAL PARENTALE, lungo digit da 8mm, 160 min, festival “Vento del cinema” di Procida

2005, PASSATO PRESENTE, ANGELI LAICI CADONO, lungo dig, 98 min, festival Torino

EVENTO 10

Vincenzo Cerami

14.06.2006

O S T

(OFFICINA STUDIO TEMPI)

Montevarchi (Ar)

“Gli inizi con Pier Paolo Pasolini e Totò, il grande successo con il romanzo “Un borghese piccolo piccolo” diventato il noto film di Monicelli con Alberto Sordi; i film scritti con Sergio Citti ( “Casotto”), con Gianni Amelio (“Colpire al cuore”, “Porte aperte”), con Marco Bellocchio, con Giuseppe Bertolucci, con Francesca Comencini e con Antonio Albanese; la sua attività di scrittore anche per il teatro e la tivù dove è stato autore del programma di Celentano.

Infine, l’incontro della vita con Roberto Benigni, con il quale ha scritto il suo film capolavoro “La vita è bella”, oltre a: “Il piccolo diavolo”, Johnny Stecchino”, “Il mostro”, “Pinocchio” e il recente “La tigre e la neve”. Fra i suoi successi letterari vanno ricordati “Consigli a un giovane scrittore”, “Fantasmi”, “L’incontro” e“La sindrome di Tourette”.

Durante l'incontro con Cerami fu il film “Il piccolo diavolo” di Roberto Benigni.

Massimo Palazzeschi, presento l'incontro

EVENTO 11

incontro con Gianni Amelio

APPUNTI

a cura di Massimo Palazzeschi

per evento 11

officina di alberto tempi

montevarchi (ar)

9 dicembre 2006– ore 21,00

proiezione di:

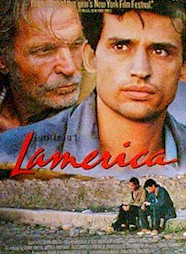

“LAMERICA”

(1994)

di Gianni Amelio

Visti da uno spettatore

Amelio? La prima cosa che ricordo è la foto di lui mentre si trova sul set di un western ambientato in Spagna e un’altra nell’aia emiliana di “Novecento” dove gira il suo documentario sul filmdi Bernardo Bertolucci,un 16 mm. che anticipa il film e ha un grande successo. Scrivono bene di lui eNatalia

Ginzburg , lodando Amelio, si lamenta del fatto che, quando avrebbe visto il film di Bernardo Bertolucci, non si sarebbe tolta dagli occhi le immagini del documentario del giovane regista calabrese. Era il 1976, io facevo il liceo, che aveva in dotazione unsedici millimetri per fare delle proiezioni, ma il documentario di Amelio non lo proiettammo. Il distributore a Firenze non ce l’aveva e a diciassette anni puoi insistere una volta o due, poi devi mollare.

Dopo trent’anni esatti, dopo una sessantina di personaggi del cinema ospitati dal 1981 ad oggi, ce l’ho fatta a portare Amelio a Montevarchi,in Via Cennano, nell’officina di Alberto Tempi, a poche centinaia di metri dal fatidico n.7 di Via Marconi, la vecchia sede del Liceo Scientifico “Benedetto Varchi”. Se negli Anni Settanta era un giovane regista di grande talento, oggi Gianni Amelio è un maestro indiscusso, un italiano che fa un cinema riconosciuto da tutti come universale, peri temi che tratta, che possono dare risposte o porre domande nello stesso modo al pubblico di Roma, di Parigi, di New Yorko a quello del Marocco.

SINOSSI de “LAMERICA”

Gino (Enrico Lo Verso),il protagonista de “Lamerica”, è un giovane cresciuto nel mito dei soldi facili, dei due mondi, uno ricco che sfrutta, ed uno povero sfruttato. Si fida ciecamente del suo capo Fiore (Michele Placido), un italiano prototipo di quella classe depredatoria che ha avuto tanto successo negli Anni Ottanta e finita l’avventura in Italia, dove l’aria è cambiata un po’ con “Mani pulite”, cerca di fare intrallazzi all’estero , in Albania. Il regime comunista è caduto e il paese ha bisogno di aiuti per ricominciare. Ecco che la prospettiva di una fabbrica di scarpe attira le autorità albanesi “Che si bevono tutto come i bambini”, dice Fiore al giovane Gino. C’è da trovare un prestanome, uno che risulti per la fabbrica che non si farà ma che servirà a prendere i contributi del governo italiano, e viene trovato un vecchio dentro una specie di manicomio, una volta una prigione del regime, che farà il presidente della società fittizia.

Ma il vecchio Spiro non è il pazzo che credono o, almeno, ha un po’ di pazzia che gli ha permesso di vivere per decenni nelle prigioni del regime come una larva umana. Appena sente l’aria fresca della libertà scappa e Gino deve corrergli dietro per riportarlo in città. Qui cominciaun viaggio in un paese distrutto, che non ha più nulla, ma in fetidi bar decine di albanesi si ammassano a vedere i programmi della tivù italiana. Le cifre snocciolate alla tivù da Iva Zanicchi in “Ok il prezzo è giusto” rimbalzano nelle pareti e nei vestiti miseri degli albanesi. Gino li guarda con stupore e Amelio qui

ci riporta all’Italia del dopoguerra, quando gli italiani impazzivano alla sera nei bar per i quiz di Mario Rivao del giovane Mike Buongiorno. Gino conoscela difficoltà del vivere, del mangiare, si rende conto che il rubare è la normalità in Albania per tirare avanti. Quando Fiore al telefono gli dice che tutto è finito, che l’affare è in fumo, che torni alla svelta in Italia,sente il mondo crollargli addosso ed è quel vecchio di cui voleva disfarsi che lo rincuora dopo essere stato arrestato dalla polizia ,chiuso in galera e infine rilasciato senza passaporto e senza soldi. Gino si butta dentro a quel flusso di umanità che sogna l’Italia vista in televisione, dei soldi, delle auto di lusso, del buon mangiare, l’Italia di un lavoro ben pagato che consente di mandare i soldi in Albania e far vivere anche i propri famigliari. Gino capisce che i valori che conosceva non valevano niente a confronto di quelli di questa gente disperata, che occupa una nave fino all’inverosimile pur di giungere in Italia. Gino, sporco e svuotato, si affida al vecchio Spiro, che scopre essere un vecchio emigrante siciliano, Michele, che sogna di andare in America.

Ce lo daranno un lavoro in America? Chiede il vecchio Spiro-Michele a Gino e gli si addormenta sulla spalla. Gino ha fatto un viaggio a ritroso nella sua coscienza e ha toccato il fondo, ma ora è pronto a ricominciare una vita diversa.

Nel 1994 Amelio ha realizzato un film su un tema allora emergente come l’emigrazione. Dopo dodici anni i temi chetrattava sono sempre attuali e non risolti. D’altronde, come dice lui con una battuta amara per il suo impegno a sinistra, ha fatto più Maria de Filippi che tutti i convegni ,le conferenze, i summit a più livelli sul tema dell’integrazione degli emigranti: Kledi, il ballerino albanese dei suoi programmi su Canale 5, è diventato un idolo per tante ragazzine italiane, che per lo meno dell’ Albania conosceranno anche una stella televisiva e non solo i problemi e la delinquenza.

Un Maestro della tecnica cinematografica

Ci ho messo un po’ per decifrare la tecnica dei tagli alle scene dei suoi film , sono sincero.Poi ho capito. La forza visiva di Amelio, quel cinema naturale, immediato, in apparenza un nuovo “neorealismo” che non è, in quanto è ben più profondo e colmo di contenuti, è la forza della scena singola, una per una, studiata in maniera certosina nella sua lunghezza. Se fosse troppo breve, qualche secondo in meno, perderebbe nella sua immediatezza, indebolirebbe la forza del racconto. Qualche secondo di troppo e risulterebbe pesante, come l’ultima carta che fa cadere tutto il castello, eccessiva. Ecco, Amelio ha trovato il segreto della giusta lunghezza, sa oliare con perizia l’ingranaggio delle scene che si uniscono in sequenze e determinano il racconto finito, come un treno che parte piano e di seguitoacquista tutta la velocità.

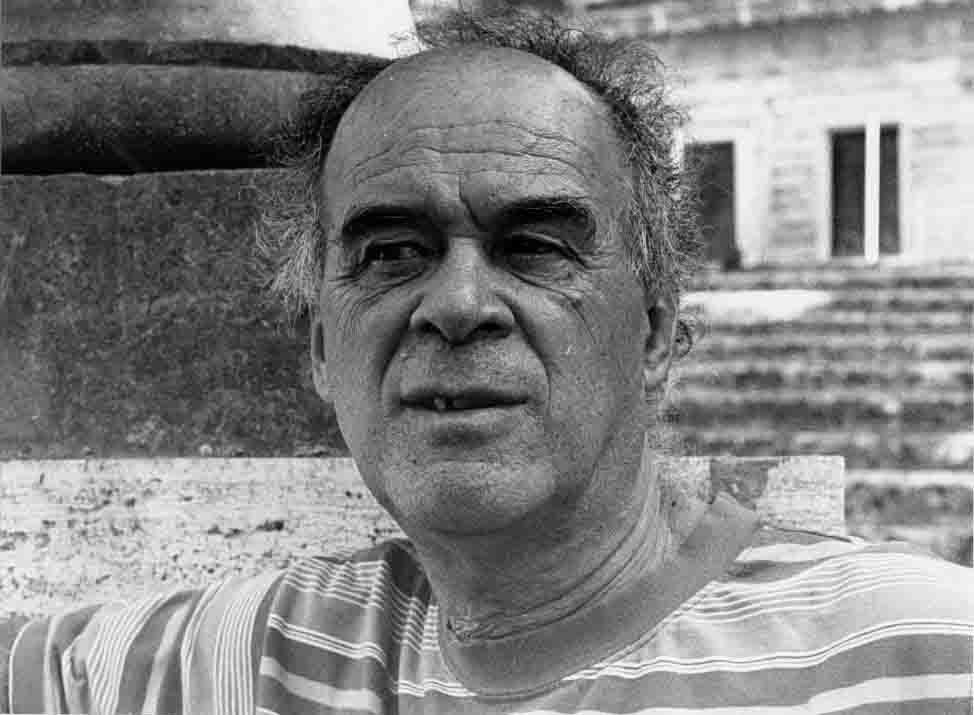

Gianni Amelio

Dopo una lunga gavetta come assistente di vari registi tra i quali si ricordano Puccini, De Seta, Gregoretti , Liliana Cavani, Bertolucci, e dopo aver lavorato a lungo in Rai realizzando anche i primi “Caroselli”, Amelio raggiunge il meritato successo nel 1982 alla Mostra del Cinema di Venezia con“Colpire al cuore”, film che tratta il tema scottante del terrorismo seguendo la vicenda contrastata del rapporto padre-figlio. Con un Jean LouisTrintignant in forma smagliante ed una giovanissima ma già sicura Laura Morante ,il film conquista subito il pubblico e la critica cinematografica. Da quel momento in poi è una carrellata di grandi successi e riconoscimenti internazionali. E’ d’obbligo ricordare “ I ragazzi di Via Panisperna”, realizzato nel 1987 per il pubblico televisivo, e soprattutto “Porte aperte” nel 1989, dal romanzo di Leonardo Sciascia con Gian Maria Volonté, che lo fa conoscere al pubblico internazionale con la nomination all’Oscar. Riesce nel 1992 ad abbinare il film d’autore eil successo commerciale con il famoso “Il ladro di bambini” , film che viene premiato al Festival di Cannes, vince l’European Film Award e fa incetta di David di Donatello, di Nastri d’Argento, di Globi e di Ciak d’oro.. In questo film Amelio riesce a coniugare al meglio il suo linguaggio cinematografico apparentemente semplice e immediato, si è scritto “neo neorealismo”, ma che in realtà nasconde varie chiavi di lettura e significati reconditi sui problemi e sulla nostra vita contemporanea. In questo film è protagonista assoluto l’attore “feticcio” di Amelio, Enrico Lo Verso, nei panni dell’ ingenuo carabiniere che accompagna i due bambini attraverso l’Italia fino alla Sicilia. Nel 1994 esce “Lamerica”, altro film fondamentale del regista calabrese,che tratta di due italiani imbroglioni, il capo Michele Placido e il suo vice Enrico Lo Verso, che vanno a fare speculazioni in Albania, un paese che vive guardando la tivù italiana e dove la gente sogna di venire in Italiaper lasciare un paese che il regime ha ridotto in miseria . Amelio, con l’immagine della nave stracolma di profughi che naviga verso le nostre coste, anticipa il tema “emigrazione”, molto dibattuto in questi ultimi anni. Nel 1998 con “Così ridevano” vince meritatamente il Leone d’oro alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Anche qui affronta il tema dell’emigrazione, ma quella storica italiana di due fratelli delsudchevanno a lavorare nella Torino degli Anni Cinquanta, nel pieno degli scioperi e delle lotte dei lavoratori. Dopo una pausa di sei anni esce nel 2004 “Le chiavi di casa”. Da un testo di Pontiggia, rielaborato per lo schermo, Amelio racconta ilpercorso difficiledi un padre che ritrova già grande il proprio figlio affetto da handicap. In questo rapporto a volte doloroso e a volte carico di grande umanità, Amelio trova nel protagonista ( Andrea Rossi, un ragazzo portatore di handicap al debutto nello schermo), quella naturalità e immediatezza che gli consente di affrontare un tema tanto delicato e complesso. Va ricordato anche il padre, Kim Rossi Stuart eCharlotte Ramplingla nota attrice inglese, vera icona dei film di Visconti, Montaldo e Cavani negli anni Settanta.

Sempre da un libro, questa volta di Ermanno Rea, “La dismissione”,è tratto il recentissimo “La stella che non c’è”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia di quest’anno, che vede in rilievo il protagonista, Sergio Castellitto. Il film narradi una acciaieria del Meridione,che la proprietà dismette per trasferire in Cina. Un operaio, Vincenzo Buonavolontà (Castellitto), si accorge che un pezzo di una macchina dell’altoforno non è stato spedito assieme agli altri e questo può provocare un incidente agli operai. Non ci pensa due volte e vola in Cina a consegnare il pezzo. Più che un viaggio sarà un’odissea in un paese a lui sconosciuto. Amelio ripropone anche qui la figura dell’emigrante, questa volta in Cina, la terra promessa dello sviluppo capitalistico degli Anni Duemila.

*****

EVENTO 12

Incontro con il Dott. PAOLO CHELLINI

psicologo psicoterapeuta